No es fácil para quienes viven en nuestros tiempos hacerse una idea de la devastación que el racionalismo y el modernismo causaron en la sociedad europea y americana durante el siglo XIX.

El espíritu humano, profundamente socavado por los materialistas, por los revolucionarios de todos los colores, sintió en sí mismo una ardiente rebelión contra lo sobrenatural que lo llevó a rechazar todo lo que no podía caer directamente bajo la acción y el control de los sentidos.

Por eso todas las religiones, y principalmente la católica, en las que lo sobrenatural se muestra de forma visible y auténtica, han sido puestas, por así decirlo, en cuarentena por la opinión pública. Todos los espíritus intentaron, en la medida de lo posible, liberarse de la creencia en todos aquellos fenómenos que no podían encuadrarse estrictamente dentro de las leyes de la naturaleza.

A decir verdad, quizás nueve décimas partes de la opinión pública europea estaban contaminadas por el racionalismo y el modernismo. Evidentemente esta contaminación no fue igualmente extensa ni igualmente profunda en todos los espíritus. Sin embargo, más visible en unos que en otros, se había insinuado de tal manera que incluso entre los católicos laicos, incluso entre los más eminentes, se podía observar una u otra infiltración de esas aterradoras formas de error.

Cuatro fueron las actitudes adoptadas por la opinión pública ante la gran crisis religiosa de la época:

- Aquellos que, profundamente corroídos por el virus racionalista y modernista, se sentían sumamente atraídos por la irreligión; es decir, un ateísmo radical seguido de un anticlericalismo militante y a menudo sangriento.

- Aquellos que, sin tener el coraje de romper con ninguna convicción religiosa, se han colocado explícitamente fuera de la Iglesia, admitiendo sólo un espiritismo o un cristianismo vago, en gran medida complaciente con los principios modernistas y racionalistas.

- Quienes, sin tener el valor de romper con la Iglesia o con el espíritu del siglo, se proclamaban católicos, defendían sin embargo su derecho a profesar, en tal o cual punto, doctrinas contrarias a las de la Iglesia.

- Quienes, sin tener el valor de apoyar a quienes estaban en desacuerdo con la Iglesia y mucho menos de separarse de ella, intentaron, mientras tanto, interpretar engañosamente la doctrina católica, de tal manera que alteraran el contenido auténtico y tradicional de la misma. algunos puntos, para acomodarlo a los errores de la época.

A decir verdad, aquellos que estaban completamente fuera de esta clasificación, que habían roto completamente con el espíritu del siglo y que se conservaban sin ninguna mancha de racionalismo o modernismo, eran tan pocos, que podían contarse con una mano, en el rango de los laicos, especialmente en los altos círculos intelectuales.

El aspecto que presentaba la Iglesia, por tanto, era el de un inmenso palacio que se estaba desmoronando. De sus millones de hijos, muy pocos conservaron su espíritu auténtico. En su casi totalidad sólo conservaron algunos destellos de fe, como en el horizonte de un atardecer que todavía conserva algunos destellos de luz, los últimos vestigios de un día que toca a su fin. Y la noche total ya no podía ser larga.

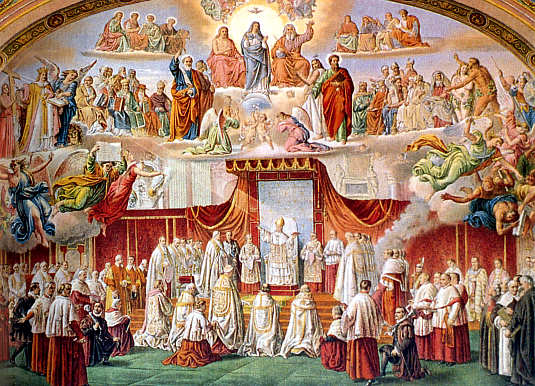

Beato Pío IX

Ante este panorama, ¿cómo debe actuar la Santa Iglesia?

Las opiniones estaban divididas y, de hecho, el tema estaba entre los más delicados.

- Por un lado, una reacción clara y definida tuvo que generar una inmensa oposición, arrastrando hacia una herejía explícita y categórica a muchos espíritus que aún estaban unidos, más o menos, a la Iglesia católica.

- Por otra parte, sin embargo, si un dique formal y categórico no se hubiera opuesto a la creciente ola de herejía, habría sido inevitable que, tarde o temprano, los desastres hubieran asumido tales proporciones que la Iglesia hubiera llegado a saber los más tristes y ansiosos por su existencia.

Pío IX optó por un gesto enérgico y optó por convocar el Concilio Vaticano I, con el fin de estudiar y decidir sobre la infalibilidad papal y el dogma de la Inmaculada Concepción. Un gran y admirable gesto de audacia de la Iglesia se enfrentó, pues, al espíritu del siglo, en un desafío que parecía una locura. En verdad, hablar de dogmas en aquella época ya era una temeridad. Definir nuevos dogmas habría sido más imprudente. Y definir como dogma la Inmaculada Concepción y la Infalibilidad Papal, en una era profundamente racionalista e igualitaria, parecía una auténtica locura.

Por eso se levantó una inmensa sensación en las propias filas católicas cuando se conoció la decisión del pontífice. Se discutió ampliamente. Y, para ser objetivo, para ser honesto, la oposición fue tan fuerte que casi todos los obispos franceses se opusieron claramente a la definición de esas dos verdades de fe.

¿Por qué esto? ¿Por qué no estaban de acuerdo con ellos? Porque creían que el espíritu descarriado del siglo XIX sólo podía recuperarse mediante una gran sonrisa de concesión y tolerancia; y no con golpes atrevidos, sino con invariables halagos se pudo lograr la conversión de las masas; que sería la peor locura tratar de desafiar el espíritu público. Verdaderamente con esta actitud audaz todos se habrían enfadado y arraigado en el error. Habría sido necesario tomarse tiempo y conquistarlos con persuasión y gentileza. Sólo esta táctica habría sido viable.

En el Concilio Vaticano I, una vez que la Santa Iglesia se reunió con sus Obispos, iluminados por el Espíritu Santo, más allá de la cuestión doctrinal, se discutió este gran problema estratégico. En verdad, quizás fue la primera vez que este problema fue presentado con tanto vigor al episcopado, después del Concilio de Trento.

Los hechos parecían justificar enteramente a los obispos que tenían una opinión diferente a la del Papa. Se levantó una sensación inmensa en Europa. Las apostasías se multiplicaron. Las discusiones durante el Concilio fueron largas y apasionadas. Finalmente, junto a la cuestión doctrinal, se discutió el siguiente problema:

¿Un gesto enérgico destinado a proteger a las masas del error permitiría realmente inmunizar a los elementos aún no infectados?

¿Este gesto no habría tenido como consecuencia exacerbar los espíritus vacilantes y llevarlos a la herejía?

Sobre todo, ¿no habría tenido el efecto de hundir en el error a aquellos individuos que tal vez podrían haber sido conducidos a la verdad mediante la persuasión?

El Concilio respondió «sí» a la primera pregunta. «No» a los otros dos.

Éste fue el significado de la solemne promulgación de esos dos grandes dogmas.

Al parecer, el Concilip Vaticano I se había equivocado:

- La irritación de la incredulidad continuó.

- El arzobispo de París fue asesinado en plena catedral por un individuo enojado por el dogma de la Inmaculada Concepción.

Se han derramado ríos y ríos de tinta para demostrar que el concilio era retrógrado y oscurantista. Rui Barbosa escribió su célebre: “O Papa eo Concilio” (El Papa y el Concilio). La revuelta contra la Iglesia fue franca y declarada…

Sin embargo, los resultados esperados del Concilio no tardaron en llegar.

En primer lugar, todos los católicos militantes dieron su membresía incondicional.

- Entre el pueblo, las verdades definidas por la Iglesia fueron aceptadas gracias al vigor con el que Ella las había promulgado.

- Incluso en los círculos intelectuales el vigor con el que actuó el Papa ganó el respeto general,

- y el mundo entero empezó a respetar y a interesarse por una Iglesia dotada de tal vitalidad.

- El racionalismo y el modernismo declinaron gradualmente. Y hoy la Iglesia ha aplastado con su vigorosa autoridad al dragón que amenazaba con volar en el siglo XIX.

Evidentemente, nadie puede negar la importancia de este acontecimiento histórico. Se equivocan quienes condenan las manifestaciones vigorosas de fe y consideran imprudente y contraproducente cualquier gesto de energía y vigor combativo de los Hijos de la Luz contra los hijos de las tinieblas.

He aquí el formidable y definitivo triunfo de Pío IX para demostrarlo. A lo escrito hasta ahora sólo le añadimos un matiz: es decir, que si bien el modernismo y el racionalismo han sido enfrentados y aplastados en su forma aguda, todavía se disfrazan bajo la forma de mil errores diferentes que es necesario combatir vigorosamente. .

Por PLINIO CORREA DE OLIVEIRA.