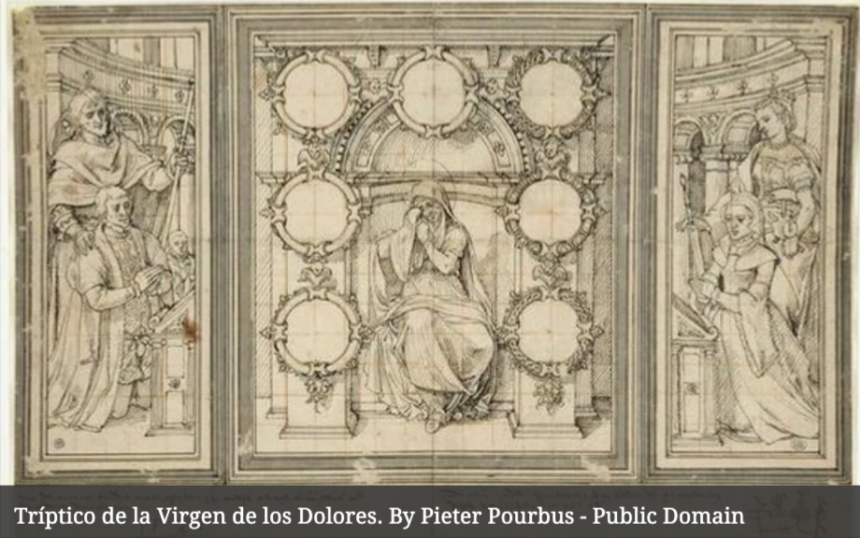

* El 15 de septiembre se conmemora la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Según una antigua tradición, los cristianos recuerdan “los siete dolores de la Virgen”: momentos en que, unida a su Hijo Jesús, compartió de modo singular la profundidad de dolor y de amor de su sacrificio.

Primer dolor: la profecía de Simeón

Cumplidos los días de su purificación, según la Ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, según lo ordenado en la ley del Señor.

Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo vino al Templo; y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel”.

Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: “Mira, éste ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción –y a ti misma una espada te atravesará el alma-, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones”. (Lc 2, 22-35)

Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, pregunta lo que no sabe. Luego, se entrega toda al cumplimiento de la voluntad divina: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga la conciencia: nos mueve íntimamente a que descubramos la libertad de los hijos de Dios.

Maestra de caridad. Recordad aquella escena de la presentación de Jesús en el templo. El anciano Simeón «aseguró a María, su Madre: mira, este niño está destinado para ruina y para resurrección de muchos en Israel y para ser el blanco de la contradicción; lo que será para ti misma una espada que traspasará tu alma, a fin de que sean descubiertos los pensamientos ocultos en los corazones de muchos». La inmensa caridad de María por la humanidad hace que se cumpla, también en Ella, la afirmación de Cristo: «nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos».

Con razón los Romanos Pontífices han llamado a María Corredentora: «de tal modo, juntamente con su Hijo paciente y muriente, padeció y casi murió; y de tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su Hijo, y le inmoló, en cuanto de Ella dependía, para aplacar la justicia de Dios, que puede con razón decirse que Ella redimió al género humano juntamente con Cristo». Así entendemos mejor aquel momento de la Pasión de Nuestro Señor, que nunca nos cansaremos de meditar: stabat autem iuxta crucem Iesu mater eius, estaba junto a la cruz de Jesús su Madre.

Segundo dolor: la huida a Egipto

Después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él”. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche y se fue a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta al decir: “De Egipto llamé a mi hijo” (Mt 2, 13-15).

María cooperó con su caridad para que nacieran en la Iglesia los fieles, miembros de aquella Cabeza de la que es efectivamente madre según el cuerpo. Como Madre, enseña; y, también como Madre, sus lecciones no son ruidosas. Es preciso tener en el alma una base de finura, un toque de delicadeza, para comprender lo que nos manifiesta, más que con promesas, con obras.

Maestra de fe. ¡Bienaventurada tú, que has creído!, así la saluda Isabel, su prima, cuando Nuestra Señora sube a la montaña para visitarla. Había sido maravilloso aquel acto de fe de Santa María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el Nacimiento de su Hijo contempla las grandezas de Dios en la tierra: hay un coro de ángeles, y tanto los pastores como los poderosos de la tierra vienen a adorar al Niño. Pero después la Sagrada Familia ha de huir a Egipto, para escapar de los intentos criminales de Herodes. Luego, el silencio: treinta largos años de vida sencilla, ordinaria, como la de un hogar más de un pequeño pueblo de Galilea.

El Santo Evangelio, brevemente, nos facilita el camino para entender el ejemplo de Nuestra Madre: María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. Procuremos nosotros imitarla, tratando con el Señor, en un diálogo enamorado, de todo lo que nos pasa, hasta de los acontecimientos más menudos. No olvidemos que hemos de pesarlos, valorarlos, verlos con ojos de fe, para descubrir la Voluntad de Dios.

Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Cuenta San Juan que por el milagro de las bodas de Caná, que Cristo realizó a ruegos de su Madre, creyeron en Él sus discípulos. Nuestra Madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre, de tal modo, que podamos confesar: Tú eres el Hijo de Dios.

Amigos de Dios, 284; Amigos de Dios, 285.

Tercer dolor: Jesús perdido en el Templo

Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta como era su costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándolo entre sus parientes y conocidos; pero, al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando”. Y él les dijo: “¿Por qué me buscabais? ¿no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?” Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio (Lc 2, 41-50).

El Evangelio de la Santa Misa nos ha recordado aquella escena conmovedora de Jesús, que se queda en Jerusalén enseñando en el templo. María y José anduvieron la jornada entera, preguntando a los parientes y conocidos. Pero, como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén en su busca. La Madre de Dios, que buscó afanosamente a su hijo, perdido sin culpa de Ella, que experimentó la mayor alegría al encontrarle, nos ayudará a desandar lo andado, a rectificar lo que sea preciso cuando por nuestras ligerezas o pecados no acertemos a distinguir a Cristo. Alcanzaremos así la alegría de abrazarnos de nuevo a Él, para decirle que no lo perderemos más.

¿Dónde está Jesús? —Señora: ¡el Niño!… ¿dónde está?

Llora María. —Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana: no le han visto. —José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también… Y tú… Y yo.

Yo, como soy un criadito basto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra…, por cuando le perdí por mi culpa y no clamé.

Jesús: que nunca más te pierda… Y entonces la desgracia y el dolor nos unen, como nos unió el pecado, y salen de todo nuestro ser gemidos de profunda contrición y frases ardientes, que la pluma no puede, no debe estampar.

Y, al consolarnos con el gozo de encontrar a Jesús —¡tres días de ausencia!— disputando con los Maestros de Israel (Luc., II, 46), quedará muy grabada en tu alma y en la mía la obligación de dejar a los de nuestra casa por servir al Padre Celestial.

Santo Rosario, Quinto misterio gozoso.

Cuarto dolor: María encuentra a su Hijo camino del Calvario

Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída, cuando encuentra a su Madre Santísima, junto al camino por donde El pasa.

Con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús mira a su Madre; sus ojos se encuentran, y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda anegada en amargura, en la amargura de Jesucristo.

¡Oh vosotros cuantos pasáis por el camino: mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor! (Lam I,12).

Pero nadie se da cuenta, nadie se fija; sólo Jesús.

Se ha cumplido la profecía de Simeón: una espada traspasará tu alma (Lc II,35).

En la oscura soledad de la Pasión, Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad; un sí a la voluntad divina.

De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a Jesús, aceptando siempre y en todo la Voluntad de su Padre, de nuestro Padre.

Sólo así gustaremos de la dulzura de la Cruz de Cristo, y la abrazaremos con la fuerza del amor, llevándola en triunfo por todos los caminos de la tierra.

Quinto dolor: Jesús muere en la Cruz

Estaban de pie junto a la Cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: “Tengo sed”. Había allí un vaso lleno de vinagre; y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: “Todo está consumado”. E inclinado la cabeza, entregó el espíritu (Jn 19, 25-30).

En el escándalo del Sacrificio de la Cruz, Santa María estaba presente, oyendo con tristeza a los que pasaban por allí, y blasfemaban meneando la cabeza y gritando: ¡Tú, que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo!; si eres el hijo de Dios, desciende de la Cruz. Nuestra Señora escuchaba las palabras de su Hijo, uniéndose a su dolor: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podía hacer Ella? Fundirse con el amor redentor de su Hijo, ofrecer al Padre el dolor inmenso —como una espada afilada— que traspasaba su Corazón puro.

De nuevo Jesús se siente confortado, con esa presencia discreta y amorosa de su Madre. No grita María, no corre de un lado a otro. Stabat: está en pie, junto al Hijo. Es entonces cuando Jesús la mira, dirigiendo después la vista a Juan. Y exclama: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu Madre. En Juan, Cristo confía a su Madre todos los hombres y especialmente sus discípulos: los que habían de creer en Él.

Felix culpa, canta la Iglesia, feliz culpa, porque ha alcanzado tener tal y tan grande Redentor. Feliz culpa, podemos añadir también, que nos ha merecido recibir por Madre a Santa María. Ya estamos seguros, ya nada debe preocuparnos: porque Nuestra Señora, coronada Reina de cielos y tierra, es la omnipotencia suplicante delante de Dios. Jesús no puede negar nada a María, ni tampoco a nosotros, hijos de su misma Madre.

Sexto dolor: Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su Madre

Al atardecer, como era la parasceve, esto es, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios; y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana; lo bajó y lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro (Mc 15, 42-46).

Ahora, situados ante ese momento del Calvario, cuando Jesús ya ha muerto y no se ha manifestado todavía la gloria de su triunfo, es una buena ocasión para examinar nuestros deseos de vida cristiana, de santidad; para reaccionar con un acto de fe ante nuestras debilidades, y confiando en el poder de Dios, hacer el propósito de poner amor en las cosas de nuestra jornada. La experiencia del pecado debe conducirnos al dolor, a una decisión más madura y más honda de ser fieles, de identificarnos de veras con Cristo, de perseverar, cueste lo que cueste, en esa misión sacerdotal que Él ha encomendado a todos sus discípulos sin excepción, que nos empuja a ser sal y luz del mundo.

Es la hora de que acudas a tu Madre bendita del Cielo, para que te acoja en sus brazos y te consiga de su Hijo una mirada de misericordia. Y procura enseguida sacar propósitos concretos: corta de una vez, aunque duela, ese detalle que estorba, y que Dios y tú conocéis bien. La soberbia, la sensualidad, la falta de sentido sobrenatural se aliarán para susurrarte: ¿eso? ¡Pero si se trata de una circunstancia tonta, insignificante! Tú responde, sin dialogar más con la tentación: ¡me entregaré también en esa exigencia divina! Y no te faltará razón: el amor se demuestra de modo especial en pequeñeces. Ordinariamente, los sacrificios que nos pide el Señor, los más arduos, son minúsculos, pero tan continuos y valiosos como el latir del corazón.

Séptimo dolor: dan sepultura al cuerpo de Jesús

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el Cuerpo de Jesús. Pilato lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo –el que antes había ido a él de noche- trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbran a sepultar los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la Preparación de los judíos, y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús (Jn 19, 38-42).

Vamos a pedir ahora al Señor, para terminar este rato de conversación con El, que nos conceda repetir con San Pablo que «triunfamos por virtud de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni virtudes, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, ni cualquier otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está en Jesucristo Nuestro Señor».

De este amor la Escritura canta también con palabras encendidas: las aguas copiosas no pudieron extinguir la caridad, ni los ríos arrastrarla. Este amor colmó siempre el Corazón de Santa María, hasta enriquecerla con entrañas de Madre para la humanidad entera. En la Virgen, el amor a Dios se confunde también con la solicitud por todos sus hijos. Debió de sufrir mucho su Corazón dulcísimo, atento, hasta los menores detalles —no tienen vino-, al presenciar aquella crueldad colectiva, aquel ensañamiento que fue, de parte de los verdugos, la Pasión y Muerte de Jesús. Pero María no habla. Como su Hijo, ama, calla y perdona. Esa es la fuerza del amor.